Per ampliare sulle questioni poste in essere da Cart:

http://www.asimmetrie.org/opinions/la-deflazione-salariale-spiegata-agli-operai-della-whirlpool-che-la-conoscono-gia/

LA DEFLAZIONE SALARIALE SPIEGATA AGLI OPERAI DELLA WHIRLPOOL (CHE LA CONOSCONO GIÀ)

25 POSTED BY REDAZIONE - 11 FEBBRAIO 2016 -

BLOG

Spiegare ai compagni della Whirpool cosa significhi

deflazione salariale è in un certo senso imbarazzante. Suppongo che loro sappiano benissimo cosa significhi per averla provata sulla propria pelle. Il padrone glielo avrà spiegato mille e una volta: in tanti altri paesi i salari sono molto, ma molto più bassi che in Italia. Allora che fate? O i vostri salari diminuiscono, oppure decentriamo la produzione (oppure chiudiamo e basta). È la globalizzazione bellezza, e se a decidere è una multinazionale è ancor peggio perché il ricatto di spostare la produzione è più forte.

BOX 1 – Deflazione salariale vuol dire competere con gli altri paesi giocando su un basso costo del lavoro. Si noti che questo vuol dire rinunciare a un ampio mercato interno per i prodotti – se i salari sono bassi, tali saranno anche i consumi – con l’obiettivo di conquistare mercati esteri. La strategia di deflazione salariale è detta anche deflazione competitiva: si punta a tenere prezzi e salari nazionali bassi per spiazzare i concorrenti sui mercati esteri. L’obiezione fondamentale alla deflazione competitiva è che se tutti i paesi adottano questa strategia, chi compra? E’ questo il nodo fondamentale del capitalismo, per cui oggi si parla di stagnazione secolare, un pericolo che deriva dal pauroso aumento della diseguaglianza.

Una prima linea di difesa dei lavoratori è nella

qualità del lavoro, che non è la medesima in tutti i paesi ed è certamente più elevata in Italia. In sostanza quello che l’impresa guadagna via minori salari se sposta la produzione, lo perde sul piano della produttività (prodotto per lavoratore). Ma naturalmente questo è vero fino a un certo punto, in quanto le produzioni più standardizzate sono facilmente trasferibili, e con macchinario adeguato la produttività è la medesima. È solo quando il prodotto richiede conoscenze molto puntuali e non facilmente trasferibili che ci si difende bene. Ma a quel punto è il medesimo padrone a non voler trasferire la produzione, che viene anzi spesso riportata in Italia dove i lavoratori sono più addestrati. Ma su questo, di nuovo, siete voi che fate scuola a me.

Entro certi versi, quello che un tempo si chiamava

il ciclo del prodotto è un fatto fisiologico. L’idea è che le produzioni più innovative svolte nei paesi avanzati col tempo si standardizzino e vengono trasferite nei paesi più arretrati, essendo sostituite con nuove produzioni innovative e così via. Un tempo si riteneva anche che fosse compito dei governi stimolare questi processi facendo scivolare il paese verso produzioni più sofisticate, cedendo quelle meno avanzate ai paesi più arretrati.

In Italia questo upgrading è avvenuto in misura inferiore agli altri paesi avanzati, e con delle peculiarità. I punti di forza del Made in Italy sono diventati, com’è noto, la meccanica, il sistema moda e, ultimamente, l’agroalimentare. Molto poco per un paese che a fine degli anni 1960 vantava quella che un tempo si chiamava una

“matrice industriale completa”, vale a dire produceva un po’ di tutto, dal nucleare all’elettromeccanica, dal chiodo al microchip, dal farmaco alle scarpe.

Purtroppo

l’industria di Stato che concentrava molte di queste competenze è stata dapprima vittima della spartizione partitica, che l’ha spogliata delle grandi capacità imprenditoriali maturate dagli anni 1930 sotto la guida dei grandi commis d’Etat antifascisti che l’avevano presa in mano (comprese le grandi banche). E infine svenduta a brandelli al settore privato attraverso le privatizzazioni. Spesso a capitali stranieri che l’hanno acquisita a saldo dei debiti esteri che l’Italia ha maturato negli anni dello SME (il sistema monetario europeo) e poi dell’euro, i due sistemi di cambio fissi a cui il Paese ha in successione aderito dal 1979 e su cui torneremo. L’eccesso di conflitto sociale a partire dai primi anni 1960 non ha poi certo favorito una evoluzione positiva della grande impresa italiana, la quale si è invece ritratta sino quasi a scomparire. Perché la Ignis, o la Rex-Zanussi non sono diventate una Samsung o, almeno, una Bosch? Perché tanti brand dei Caroselli di quand’eravamo bambini (o almeno io lo ero) sono spariti?

Mentre altri Paesi come la Corea del Sud o Taiwan si incamminavano verso produzioni di massa avanzate, il nostro si smarriva nel

conflitto sociale. Ma vale la pena chiedersi di chi è la responsabilità di una conflittualità spesso esacerbata. Mentre ulteriore lavoro storico sarebbe necessario, non si è lontani dalla verità se la si attribuisce a una borghesia incapace da sempre a venire incontro alle istanze sociali delle grandi masse popolari. Dai cannoni di Bava Beccaris, al fascismo, alla “stretta monetaria” e prime minacce golpiste del 1963, alla strategia della tensione, sino a Berlusconi (e al suo epigono Renzi), e infine con l’euro, la borghesia italiana ha sempre reagito alla domanda di giustizia negando legittimità alle istanze sociali, timorosa di perdere i propri privilegi, al massimo corrompendo masse con il clientelismo diffuso e le elemosine – dai pacchi di pasta di Lauro agli ottanta euro di Renzi. È al principio degli anni 1960 che si compie la scelta decisiva: il Paese era cresciuto, le premesse economiche per una vera modernizzazione del Paese c’erano, una borghesia capace di guidarla no. Alla difesa dei settori nazionali moderni (l’elettronica di Olivetti, il nucleare di Ippolito, il petrolio di Mattei), e a una riposta in positivo alle istanze di giustizia sociale del primo ciclo di lotte operaie, si sostituì la svendita di quei settori al capitale straniero, la stretta monetaria, e lo sfruttamento selvaggio della forza lavoro, senza riforme sociali. Il secondo ciclo di lotte operaie dal 1969 fu la risposta dei lavoratori. Molto si ottenne, altrettanto lo si sta ora restituendo.

Negli anni 1970 il Paese continuò comunque a crescere, con il conflitto spesso moderato attraverso l’impiego non sempre appropriato della finanza pubblica e l’utilizzo del cambio (svalutazione della lira) per compensare la maggiore inflazione interna. Le istanze progressive delle lotte operaie e studentesche furono molto, solo molto parzialmente guidate dalla sinistra verso un riformismo forte, ostacolate in questo dalla borghesia golpista, in un clima reso più cupo da un estremismo diventato col tempo violento. L’aumento del prezzo del petrolio, per cui anche i Paesi petroliferi ambirono a una fetta maggiore della torta, fu un’ulteriore elemento esacerbante del conflitto.

BOX 2 – Il conflitto distributivo fra lavoratori e capitalisti genera inflazione, la famosa spirale prezzi-salari. I Paesi produttori di petrolio e materie prime possono costituire il terzo incomodo. Una inflazione interna maggiore dei concorrenti (per esempio di Germania e Francia) porta a una perdita di competitività. In termini semplici: i nostri prodotti cominciano a costare più dei loro. Una svalutazione della nostra moneta, quando ce l’avevamo, aumentava il potere d’acquisto degli stranieri: coi marchi un tedesco comprava più beni prezzati in lire. Allora la svalutazione, accrescendo il potere d’acquisto degli stranieri, compensava l’aumento dei prezzi in lire dei nostri prodotti. Certo, con una lira deprezzata, diminuiva il potere d’acquisto di merci estere per i lavoratori italiani. Ma né questo, né l’inflazione interna erano sufficienti a annullare l’aumento dei salari reali ottenuto con le lotte.

La svolta avvenne alla fine degli anni 1970 quando, superato l’apice del terrorismo, il Paese allineò le proprie politiche alla nuova ventata monetarista che si andava affermando in Europa e negli Stati Uniti. In questi ultimi, muore con Carter l’ultimo rigurgito keynesiano.

L’adesione al sistema europeo di cambi fissi, lo SME (sistema monetario europeo), fu il segnale ai sindacati che la politica economica non avrebbe più accomodato il conflitto sulla distribuzione del reddito attraverso il tasso di cambio. Il meccanismo è spiegato nel BOX 2: il conflitto salariale genera inflazione; quest’ultima fa perdere competitività al paese, per la ragione banale che i prezzi delle merci che produce aumentano più che all’estero; il deprezzamento del cambio fa recuperare la competitività. Abilmente, per gran parte degli anni 1970 l’Italia aveva cercato di svalutare rispetto al marco, preservando la competitività nel mercato tedesco che è il nostro più importante, mantenendo invece stabile il cambio col dollaro (avvalendosi del contestuale indebolimento di quest’ultimo nei confronti del marco), sì da mantenere invariato il prezzo delle importazioni petrolifere (fatti salvi gli aumenti decisi dai produttori). In tutto questo i dati mostrano che i salari reali riuscivano a crescere – la deflazione e non l’inflazione è nemica dei salari. Tanto più che la produttività del lavoro continuava a crescere, guidata dalla domanda interna ed estera.

BOX 3 – “Tassi di inflazione relativamente sostenuti sono spesso associati a tassi di disoccupazione contenuti e quindi a posizioni di forza dei lavoratori nelle contrattazioni sindacali, a beneficio del mantenimento della crescita dei salari reali, e della quota dei salari sul prodotto. Il processo di disinflazione [successivamente] compiuto …ha eroso (via disoccupazione) le posizioni contrattuali dei lavoratori, favorendo lo smantellamento dei presidi del loro potere d’acquisto (meccanismi di indicizzazione del salario) e quindi, inevitabilmente, riducendo la quota dei salari sul prodotto.” A.Bagnai, Il tramonto dell’euro, Imprimatur, 2012).

Certo, di meglio si poteva fare: più giustizia distributiva e fiscale avrebbero potuto moderare il conflitto, ciò che avrebbe però richiesto una borghesia lungimirante; un più rapido adeguamento dell’imposizione fiscale e la lotta all’evasione, a fronte di una spesa sociale che finalmente cominciava ad adeguarsi agli standard europei avrebbe impedito

l’esplodere del debito pubblico, la cui concausa furono gli alti tassi di interesse conseguenza dello SME. Per chiarire quest’ultimo punto: nel corso degli anni 1980, con i cambi fissi e un’inflazione in discesa, ma pur sempre più alta della Germania, il nostro Paese si trovò con forti disavanzi esteri. Non potendo infatti più svalutare adeguatamente per compensare la più elevata inflazione, la competitività del Paese ne soffrì. Questo implicò indebitamento verso l’estero a tassi di interessi crescenti (gli stranieri investivano sì in titoli italiani, ma per coprirsi dal rischio di svalutazione della lira chiedevano tassi assai onerosi). Con l’uscita (temporanea) dallo SME nel 1992, la svalutazione e la ripresa delle esportazioni consentì al Paese di riaggiustare i conti esteri e restituire il debito estero.

Dagli anni 1990 la globalizzazione di capitale e lavoro si fa più massiccia. Questa va intesa come un imponente movimento del capitalismo verso l’estensione su scala globale dell’esercito industriale di riserva (la sacca di disoccupati che serve a calmierare i salari, il termine è di Marx). Da un lato gli impianti si spostano verso paesi dove il costo del lavoro è più basso, dall’altro i fenomeni migratori portano all’interno dei paesi industrializzati la concorrenza della forza-lavoro a basso costo. La pressione su salari e diritti si fa tremenda. Al contempo il rafforzamento delle grandi istituzioni internazionali come il WTO (oggi il TTIP) è volto a smantellare i poteri degli Stati sovrani, sì da depotenziare la linea di difesa dei diritti costituito dalle istituzioni democratiche nazionali. Il rafforzamento delle istituzioni europee culminato nella creazione della moneta unica si iscrive in questo quadro.

L’euro è la sanzione della strategia della deflazione salariale. L’ideologia che guida l’Italia ad aderire alla moneta unica è quella del “legarsi le mani”, come fu definita da due sciagurati economisti (Francesco Giavazzi e Marco Pagano):

cancellata definitivamente la possibilità di aggiustare il cambio, l’unica via per mantenere i posti di lavoro è la deflazione salariale. Naturalmente questo non viene detto esplicitamente: si dice che l’euro imporrà di effettuare le riforme che il Paese da lungo attende (leggi la riforma del mercato del lavoro culminata nel Jobs Act).

Il BOX 1 illustrava come, tuttavia, se tutti i paesi adottano la deflazione competitiva, questo è un gioco a somma zero, se vince uno perde l’altro e dunque il paese che fa più deflazione salariale spiazza gli altri in un suicida gioco al ribasso. E il paese più bravo a farla è stata la Germania che, con le riforme del mercato del lavoro del socialdemocratico Schroeder, spiazzò tutti nel 2003. Alla deflazione salariale la Germania affiancò la sua tradizionale forza produttiva sostenuta da un poderoso apparato statale pro-business (ricerca, ottima formazione a ogni livello, apparato pubblico e politica estera sostegni delle esportazioni ecc.), quello che si chiama Stato mercantilista insomma. Pur con un’inflazione ridotta al lumicino, il nostro Paese si vede di nuovo spiazzato dal temuto concorrente, ed è allora che il discorso sul declino italiano si fa più pressante. Oggi la Spagna è portata ad esempio di successo della deflazione salariale: vedete, si dice, come tempestive riforme del mercato del lavoro (leggi smantellamento dei diritti sindacali e condizioni di lavoro massacranti) portano alla ripresa del Pil? Non ci si rende conto che

in Europa questo, alla lunga, non è neppure un gioco a somma zero, in cui almeno uno vince, ma è un gioco al massacro collettivo: il vincitore si ergerà alla fine sulle rovine dei concorrenti, e sulle proprie. Non esattamente un successo.

Qual è l’alternativa? Quella più ragionevole sarebbe di politiche europee espansive concertate fra i diversi paesi, con la Germania a fare da traino espandendo il proprio mercato interno attraverso un cospicuo aumento di salari e spesa pubblica. Dunque l’abbandono della deflazione salariale innanzitutto da parte del paese leader. Ma ciò non accadrà. La Germania non abbandonerà mai il proprio modello mercantilista (vendere agli altri e non comprare).

Questo paese costituirebbe comunque un problema anche se l’euro crollasse.

In questo quadro scoraggiante, non sono in grado di dare suggerimenti ai compagni della Whirpool su quale strategia sindacale adottare a livello locale. Sindacati ed enti locali dovrebbero forse costringere l’azienda ad impegnarsi in politiche dell’innovazione, in collaborazione per esempio con le università toscane, per individuare nuovi prodotti di alta gamma, anche puntando sulla formazione del personale. Ma sono solo idee, come noto, chi sa fa, chi non sa insegna. A livello nazionale si tratta ovviamente di

combattere le politiche di austerità che sono anch’esse parte della deflazione salariale in quanto mirano ad abbattere il salario indiretto, quello consistente di erogazioni sociali (pensioni, sanità, istruzione, assistenza sociale). Queste politiche hanno distrutto il mercato interno portando a una drammatica perdita di capacità produttiva. Va inoltre accresciuta la consapevolezza che l’Europa, monetaria e non, è lo strumento della deflazione salariale (ce lo chiede l’Europa), e poco conta il contentino che ci viene dato sul terreno dei diritti civili, che funge da specchietto per le allodole.

BOX 4 – La deflazione salariale come strategia del capitalismo nazionale ha l’obiettivo di catturare i famosi due piccioni con una fava: i bassi salari tengono alti i profitti, e allo stesso tempo consentono di vendere l’eccedenza del prodotto all’estero. Così, nonostante i bassi consumi interni dovuti ai bassi salari, non c’è un problema di mercato. La questione è che se fan tutti così, come s’è visto, la strategia diventa un gioco al ribasso rovinoso per tutti.

Sergio CesarattoDipartimento di Economia, Università di Siena

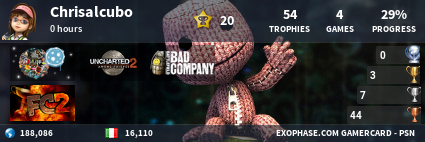

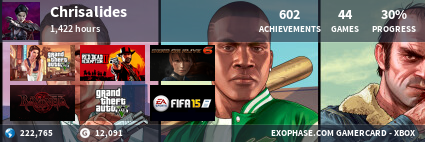

forum.spaziogames.it

forum.spaziogames.it